装配式混凝土结构施工验收的主要规范规定解析

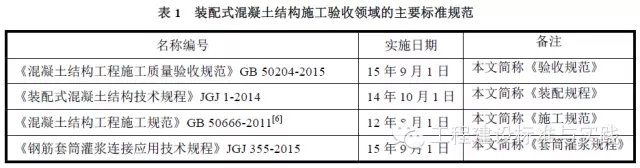

装配式混凝土结构近年来在国内快速发展。各单位在借鉴国外(境外)技术及工程经验基础上,从应用预制外墙板开始,成功开发了具有中国特色的装配剪力墙高层住宅结构体系,并以此为基础带动了新一轮的“住宅产业化”发展热潮。在发展过程中,多个观点均认为“技术标准落后”是制约我国装配式住宅发展的瓶颈之一。在近5年完成的新一轮标准规范制修订中,针对装配式混凝土结构已完成多项工作,本文主要介绍表1中4本主要标准在施工验收方面的规定。

1 《验收规范》内容

2002版《验收规范》是在《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301-88中第五章、《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ 321-90、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204-92的基础上合并修订的。在2002版规范施行的早期,由于当时装配式混凝土结构行业发展“不温不火”,规范存在的问题并不明显;近年来,随着各种新型装配式混凝土结构在我国的不断发展,2002版规范已很难适应工程实践需要,存在的问题主要为:1)对预制构件生产过程的控制与验收要求不明确,GBJ 321-90废止后部分内容未纳入GB50204的弊端逐渐显现;2)预制构件结构性能检验规定不清晰,是否做及何时做的问题存在不同理解;3)缺少针对新技术、新工艺的规定;4)装配式结构工程验收地位不明确,既可能是分项工程,也可能是子分部工程。

《验收规范》最新修订版从解决上述问题的角度出发,全面梳理了相关验收规定,做出如下重要修订:

(1)装配式结构作为分项工程验收。改变了2002版规范中既可能是分项工程,也可能是子分部工程的情况。装配式结构分项工程的验收包括预制构件进场、预制构件安装以及安装现场钢筋、构件连接等内容。对于装配式结构现场施工中涉及的其他施工内容,可分别纳入钢筋、混凝土、预应力等分项工程进行验收。对于以预制构件装配为主的单层工业厂房,其混凝土子分部工程仅有一个装配式分项工程组成。

(2)对于专业企业生产的预制构件,《验收规范》明确规定其作为“产品”进行进场验收,不再规定生产过程中的质量控制及出厂验收要求,也相当于取消了GBJ 321-90的内容;进场时应检查其质量证明文件(包括产品合格证明书、混凝土强度检验报告及其他重要检验报告等);预制构件的钢筋、混凝土原材料、预应力材料、预埋件等的检验报告在预制构件进场时可不提供,但应在构件生产企业存档保留,以便需要时查阅。

对总承包单位制作的预制构件,没有“进场”的验收环节,其材料和制作质量应按《验收规范》各章的规定进行验收。

(3)明确了专业企业生产预制构件进场时的结构性能检验要求(具体见后文)。

(4)完善钢筋连接验收的相关规定。考虑到装配式混凝土结构中钢筋连接的特殊性,很难做到连接试件原位截取,故要求机械连接、焊接制作平行加工试件。平行加工试件应与实际钢筋连接接头的施工环境相似,并宜在工程结构附近制作。对于钢筋套筒灌浆连接,明确提出按《套筒灌浆规程》的有关规定进行验收。

(5)提出了装配式混凝土中涉及预制安装部分的位置和尺寸偏差要求。全高垂直度、电梯井洞、叠合构件及其他现浇结构部分按现浇结构有关规定执行。

(6)其他:完善了预制构件缺陷及尺寸偏差处理的规定;细化了尺寸偏差指标要求;增加了预制构件的粗糙面、键槽的验收要求;将预制构件临时固定措施的安装质量列为主控项目。

2 《施工规范》与《装配规程》内容

虽然《装配规程》是在《装配式大板居住建筑设计和施工规程》JGJ 1-91的基础上修订的,但原规范内容保留很少。在施工验收方面,《装配规程》]包括构件制作与运输、结构施工、工程验收等三章,《施工规范》第九章包括一般规定、施工验算、构件制作、运输与堆放、安装与连接、质量检查等六节。《装配规程》与《施工规范》在预制构件制作、运输与堆放、安装与连接等过程施工操作与质量控制的主要依据,其主要技术内容为:

(1)对构件制作生产方案、专项施工方案、施工组织设计等提出了原则性规定。

(2)提出了预制构件脱模、翻转、吊运、运输、安装等环节及预埋吊件、临时支撑的施工验算规定,提出了作用计算方法及设计目标要求,补充了国家现行相关标准的空白。

(3)针对预制构件制作的各环节,按不同构件类型提出了详细的操作要求。

(4)提出了预制构件运输与堆放的要求。

(5)对预制构件的吊运提出了基本要求。

(6)针对装配式结构安装与连接的各环节,提出了详细的施工要求。

(7)对构件制作与装配施工全过程中的质量检查提出了要求。

在构件检验、现场工程验收方面,《装配规程》与《验收规范》将配合使用。《装配规程》除引用《验收规范》外,尚在子分部工程验收的文件与记录规定、剪力墙底部接缝座浆强度、接缝防水性能等方面补充了验收规定。

3 预制构件进场结构性能检验

预制构件进场的结构性能检验是《验收规范》修订的重点内容,也是工程中普遍关注的问题。

2002版《验收规范》第9.1.1条规定“预制构件应进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构”,此规定是适用于构件“出厂”还是“进场”,规范并未明确。考虑到GBJ 321-90规范的并入及工程习惯,工程界多认为结构性能检验仅在工厂进行,在预制构件进场时提供合格检验报告即可。但随着装配式混凝土结构工程的增多,此条执行中遇到的问题越来越多。

预制构件作为一个半成品,但其生产过程与施工现场的质量监管方式不同,房建工程中以往均没有监理(或建设方代表)参与监督。预制构件进场时,仅核对预制构件外观而不进行检验(或无法进行检验而又不采取其他措施),不符合《建设工程质量管理条例》的有关规定,缺少足够的依据。

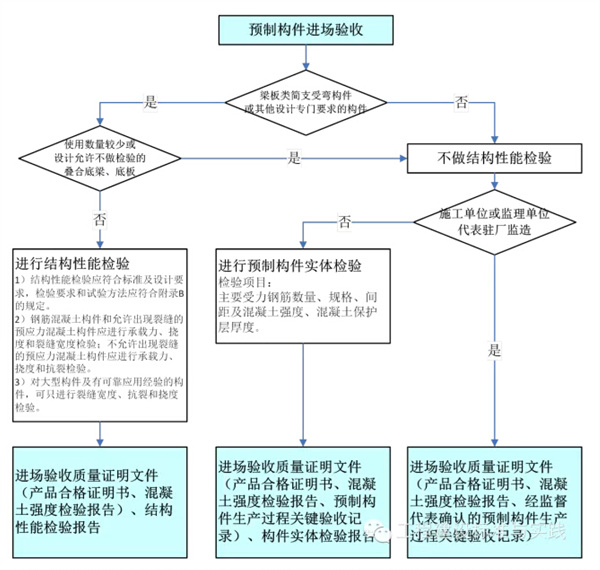

《验收规范》修订主要解决了三个主要问题:提出专业企业生产预制构件在进场时应进行结构性能检验的基本要求;提出了什么构件做、怎么做以及什么情况可以少做、免做的规定;不做结构性能检验的构件,提出了加强质量控制的技术要求。具体分解如下:

(1)结构性能检验基本要求

1)考虑构件特点及加载检验条件,《验收规范》[4]第9.2.2条仅提出了梁板类简支受弯预制构件的结构性能检验要求。常见的有预制梁、预制板、预制楼梯等。

2)对于其他预制构件,如常用的墙板、预制柱,由于很难通过结构性能检验确定构件受力性能,故规范规定除设计有专门要求外,进场时可不做结构性能检验。此类构件如需检验,需要设计提出详细的检验要求与试验加载方法。

3)对于用于叠合板、叠合梁的梁板类受弯预制构件(叠合底板、底梁),是否进行结构性能检验、结构性能检验的方式应根据设计要求确定。

(2)如何做结构性能检验

1)结构性能检验通常应在构件进场时进行,但考虑检验方便,工程中多在各方参与下在预制构件生产场地进行。

2)对多个工程共同使用的同类型预制构件,也可在多个工程的施工、监理单位见证下共同委托进行结构性能检验,其结果对多个工程共同有效。

3)对大型构件及有可靠应用经验的构件,可只进行裂缝宽度、抗裂和挠度检验。大型构件一般指跨度大于18m的构件;可靠应用经验指该单位生产的标准构件在其他工程已多次应用,如预制楼梯、预制空心板、预制双T板等。

4)对使用数量较少的构件,当能提供可靠依据时,可不进行结构性能检验。使用数量较少一般指数量在50件以内,近期完成的合格结构性能检验报告可作为可靠依据。

5)对于有产品标准的标准预制构件(如空心板、屋面板等),工程施工中专业企业可以提供合格结构性能检验报告来代替进场结构性能检验,如还有不妥可以在产品结构性能检验时派施工和监理人员一并参加旁站。

6)《验收规范》附录B给出了受弯预制构件的抗裂、变形及承载力性能的检验要求和检验方法。

7)钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。

(3)对于不做结构性能检验的构件(包括无法做和满足各种条件可不做的情况),可通过施工单位或监理单位代表驻厂监督制作过程的方式代替。当无驻厂监督时,预制构件进场时应对预制构件主要受力钢筋数量、规格、间距及混凝土强度、混凝土保护层厚度等进行实体检验,具体可按以下原则执行:

1)实体检验宜采用非破损方法,也可采用破损方法。

2)检查数量可根据工程情况由各方商定。一般情况下,可为不超过500个同类型预制构件为一批,每批抽取构件数量的2%且不少于5个构件。

3)检查方法可参考《验收规范》附录D、附录E的有关规定。

以上规定适用于所有情况的预制构件进场结构性能检验要求。对于可以做结构性能检验的预制构件,今后的结构性能检验主要以构件进场为主,除有专门规定(如投产型式检验)外,出厂一般不再进行结构性能检验。

需要说明的是,结构性能检验的目的是通过加载试验检验预制构件的混凝土强度、钢筋质量(强度、位置、数量)、预应力损失等是否符合设计要求,对混凝土构件检验的是其可以承受的弯矩、剪力,根据弯矩、剪力与加载方式就可确定加载荷载。对跨高比较大的叠合底板、底梁由于刚度较小,且板类构件强度与混凝土强度相关性不大,笔者认为一般可不进行结构性能检验;如确需进行检验,也应通过选择检验跨度而合理确定加载荷载;采用与施工现场支架一致的支撑形式并取施工荷载对叠合底板加载的结构性能检验方式是不正确的,因为这样根本无法对底板的实际受力能力进行检验,不合格的构件也可能被检验为“合格”。

结合《规范》第9.2.1条、第9.2.2条的规定,专业企业生产预制构件结构性能检验流程总结如下图所示。

4 《套筒灌浆规程》内容

钢筋套筒灌浆连接是目前我国装配式混凝土结构住宅的最常用的竖向钢筋连接方式。《套筒灌浆规程》是唯一系统规定钢筋套筒灌浆连接设计、施工及验收的标准规范,其重要技术内容如下:

(1)灌浆套筒与灌浆料的性能分别符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398、《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408的有关规定。《套筒灌浆规程》虽未规定二者必须采用一个供应单位的产品,但笔者建议应配套使用且施工中不得随意更换;否则应重新完成接头型式检验、灌浆套筒与灌浆料进场检验、工艺检验等的检验项目。

(2)钢筋套筒灌浆连接接头的抗拉强度不应小于连接钢筋抗拉强度标准值,且破坏时应断于钢筋。此规定高于《钢筋机械连接应用技术规程》JGJ 107-2010对钢筋I级接头的要求。接头产品开发时应考虑钢筋抗拉强度实测值为标准值1.15倍时不发生断于接头或连接钢筋与灌浆套筒拉脱。

接头性能要求的规定应引起足够的注意,《套筒灌浆规程》实施后所有检测报告都应以此为依据。

辽公网安备 21011202000110号

辽公网安备 21011202000110号